交公粮的场景还记得吗,经历过的你不年轻了

在八九十年代,每当麦收过后,咱农民最重要的一件事就是要交公粮,生产队时期交公粮是不用每户农民操心的,有生产队组织一些轻装男劳力到当时的公社交公粮,都说有村里组织,似乎没有多少故事,但是到了分田到户以后就不一样了,每家每户都会根据一家的人口多少,结合分地的面积来分摊应该交给公家的粮食,确切的说就是交农业税,因为当时如果是有钱的人家,尤其是家里有吃商品粮也就是公家饭的,也有直接交现金的,因为咋用的家庭一般情况下耕地比较少,先满足口粮是关键。

在过去,农民交公粮并不代表他们的觉悟很高。实际上,他们首先将最好的麦子交给公社粮站,这些麦子是没有经过雨淋发霉的。因为任何有雨淋发霉的麦子都无法通过粮站工作人员的验收。因此,农民会预先准备好小麦,并单独存放起来。一旦村里的大喇叭响起,通知全村在几天内交公粮,农民就会赶紧利用阳光充足的日子进行彻底的晾晒。如果晾晒效果不好,无法满足收购标准,那么麦子就会被打下来重新晾晒。因此,农民会用牙咬一下小麦来验证湿度,只有当感觉到有咯牙的感觉甚至听到嘎嘣的声音时,才会放心地将小麦交给粮站。

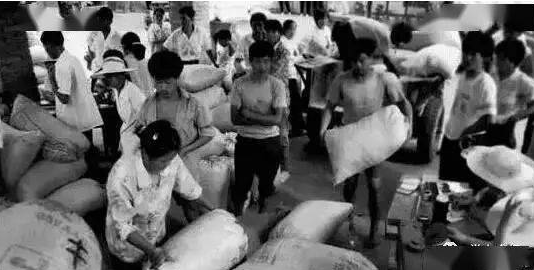

乡镇都设有粮站,交公粮时车辆排队排得满院内,场面壮观。在炎热的夏天,人们纷纷排队等候,不愿意离开位置。有时需要整整一天甚至到第二天才能完成交粮,需要耐心等待。验收时,检验员用空心铁棒插入装满麦子的布袋,进行干湿度和质量检测。合格则欢喜,不合格则需重新晾晒。有时还要过筛或重新检验,导致排队时间更长。

所以在当时,粮站的检验员可以说是最吃香的职业,哪个村里有一个在粮站上班的人员都会成为全村的明星,回到家里就会有很多的乡邻找到家里,说明天要去交公粮,请关照一下,当时收礼谈不上,但是能够多吸几根烟是很正常的,于是在排队的时候尽可能的找自己村里的检验员或者是熟人,因为有了他们的帮忙,你的公粮交的就会很顺利,尤其是在验级的时候,有的根本不用仪器,只需要撂到嘴里几个麦粒嚼一下就能开出合格的条子,在级别上还能给一个好的等级,可不能小看麦子的等级,如果等级给的低,价格就不一样,就意味着要多交一些公粮的。

在九十年代,随着小麦产量的增加,国家收购小麦的仓库有限。有时,每个大队甚至被分配到不同的粮站交公粮。有一次,我们被分到了县城的粮站交公粮,意味着要拉着麦子走十余里的路程。这不仅很累,而且也意味着更严格的检验。有时候,我们不得不在半夜起床,将麦子装上架子车,前拉后推往县城赶。到了县城,天已经亮了,我们仍然需要排队等到深夜才能交出麦子。这样的情景至今难以忘怀。

直到2005年全国取消农业税,交公粮的场景才正式结束。然而在九五年后的几年里,许多家庭已经开始改为交现金,因为当时农民的收入已经相当可观,不愿再忍受交公粮的磨难。交公粮成为那个时代的一个缩影,留存在中国农业发展历程中,也成为一代人永远的记忆。