非遗 | 陕西省凤翔县传统美术《凤翔泥塑》

泥塑(凤翔泥塑),陕西省凤翔县传统美术,国家级非物质文化遗产之一。

凤翔泥塑为陕西省凤翔县的一种民间美术,当地人称“泥货”,其起源于周秦时期,盛行于唐代,在明代得到了进一步的发展,在明代以后的流传过程中,经过民间艺人的不断探索和创新,凤翔泥塑成为了融周秦文化、汉唐文化、南方文化等诸多文化为一体的民间艺术形态。凤翔泥塑的制作要经过毛稿制模、彩绘、装色、上光等数十道工序,其造型优美、生动逼真、具有乡土生活气息。

2006年5月20日,泥塑(凤翔泥塑)经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号:Ⅶ-47。

历史渊源

凤翔泥塑产生于春秋战国时期,最早的功用是代替人殉的殉葬品。雍州(凤翔)作为先秦的故都,是中国古代最后一个取消人殉制度的诸侯国,当时为了取得心理上的平衡,采用泥塑替代人殉,之后其规模不断发展。从凤翔地域出土的春秋战国时期古墓葬中也发现了近似于凤翔泥塑品的陪葬器动物、陶人等文物,这也说明了凤翔泥塑从春秋战国时期就已经存在了。

凤翔泥塑一直以家族作坊形式生产、销售,清末及民国初年,六营村除杨关河自然村外,几乎家家户户都从事泥塑制作,其销售区域为陕、甘、宁省(区)大部分地区。

从民国初年到凤翔解放,凤翔这一古老的土地上匪患连连,军阀混战持续不断,致使泥塑制作一蹶不振,濒临崩溃,直到中华人民共和国成立后才慢慢恢复。

中华人民共和国成立后,人民生活安定,心情舒畅,凤翔泥塑制作进入了一个稳定发展时期。政府非常关心和支持泥塑业的发展,20世纪60年代初期,凤翔县文化部门派出美术干部,深入到艺人家中,和艺人一起商讨泥塑发展的方法,帮助艺人解决制作和传承中的技术难题,使处于停产状态的大多数家族作坊重新开始生产,并焕发生机。

1964年,“农村社会主义”教育运动和“破四旧”运动开始,传承千余年的凤翔泥塑被当做“四旧”首当其冲遭到封杀;1966年“文化大革命”开始,凤翔泥塑遭到毁灭性的打击,大多数艺人家中的模具被强行销毁,绝大多数艺人停止了泥塑的制作。

“文化大革命”结束以后,部分艺人重新开始了泥塑的制作,但其规模已经远不如20世纪60年代初期。由于泥塑产品的模具遭到破坏,人们只能凭幸存的作品或者记忆恢复,因而举步维艰。

20世纪60年代前,六营村及周边村有三百多户农家生产泥塑,但在20世纪60年代之后,只有胡深、胡新民、胡永兴、韩锁存、杜银等艺人利用农闲时从事泥塑创作与生产。

20世纪80年代中期,凤翔泥塑受到了美术界专家和文化部门的重视,声名鹊起。

21世纪之初,凤翔泥塑迎来了更大的发展,随着对外文化交流的频繁开展和旅游业的兴起,凤翔泥塑成为了陕西重要的旅游纪念品之一。

传承保护

传承价值

凤翔泥塑具有浓郁的乡土气息,集中体现了西北民族的艺术面貌,同时多有古拙深远的含义,有较高的民俗文化、民间艺术和美学研究价值。

凤翔泥塑不受外界文化的浸染,完整纯粹地保留了本土的文化特色,故深受中国国内外人士特别是文化界人士的喜爱,是中国具有西北乡土气息的民间艺术品。

风翔泥塑作为陕西西府地区民众群体智慧的体现,一方面满足了自身审美需求,另一方面又丰富了社会物质生活。同时,它又是中华民族文化的重要组成部分,是集传统文化、观念意识、价值取向于一体的人类智慧的结晶,是理性的社会积淀,反映着地域历史文化的遗存面貌,也蕴含着中国本原宇宙观、审美观、民族意识、精神诉求和心理素质。

传承人物

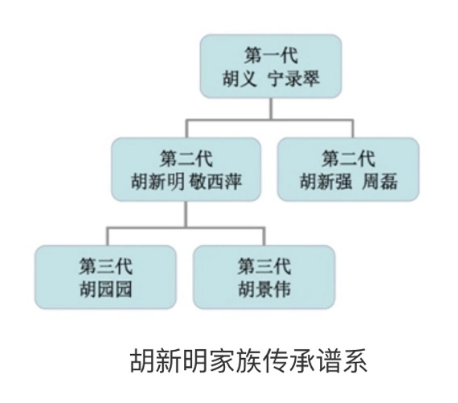

胡新明,男,汉族,第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称:泥塑(凤翔泥塑),陕西省凤翔县申报。

胡深,男,出生于1931年10月,第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称:泥塑(凤翔泥塑),陕西省凤翔县申报。

保护措施

为了传承技艺,胡深在凤翔县文化馆举办了泥塑培训班,培训授艺一百多名学员。2008年以来,西安美术学院、宝鸡高新中学等学校将胡深家作为校外培训基地,每年有近500多名学生前来参观学习。 [13]

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,凤翔县文化馆获得“泥塑(凤翔泥塑)”项目保护单位资格。

2023年10月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,《泥塑(凤翔泥塑)》项目评估合格,宝鸡市凤翔区文化馆获得该项目保护单位资格。

传承状况

在商业环境的影响下,凤翔泥塑艺人往往以销定产,一味迎合市场需要,这使得许多传统产品近于灭绝,也使得凤翔泥塑技艺逐步失去原有的文化内涵,不断发生变异。保护措施

为了传承技艺,胡深在凤翔县文化馆举办了泥塑培训班,培训授艺一百多名学员。2008年以来,西安美术学院、宝鸡高新中学等学校将胡深家作为校外培训基地,每年有近500多名学生前来参观学习。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,凤翔县文化馆获得“泥塑(凤翔泥塑)”项目保护单位资格。

2023年10月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,《泥塑(凤翔泥塑)》项目评估合格,宝鸡市凤翔区文化馆获得该项目保护单位资格。

资料来源:百度百科